【SpecialContentsVol.59】佐賀大学の教育改善は「みんなの声」からつくられる

佐賀大学は2020年に策定した「佐賀大学のこれから―ビジョン2030-」に基づき、さまざまな方向から改革に取り組んでいます。今回はそのうち「教育開発推進センター」を中心に『教育』の領域で行われている教育改善を紹介します。

教育を可視化して教育の質を改善・向上

「教学マネジメント」とは、大学がその教育目的を達成するために行う、教育の管理運営です。日本各地にある大学はそれぞれの教育方針に基づいて、独自の教育を展開しています。その教育について、根拠のあるデータをもとに振り返りながら、あらためて教育成果の点検・改善支援を行うことで、大学の教育および学修の質を改善・向上させる。それが教学マネジメントの役割です。

2022年4月、佐賀大学にも教学マネジメント推進室が発足し、2025年4月に「教育開発推進センター」と名称を変更しました。このセンターにはセンター長である中村博和教授をはじめとした教員が集結。日々、学生および教職員、カリキュラムに関する、ありとあらゆる教学データを集積・分析・可視化しています。教学マネジメントに取り組み、継続することで佐賀大学が目指すもの。それは入学から卒業までに「学生一人ひとりが成長実感を得られる教育」です。

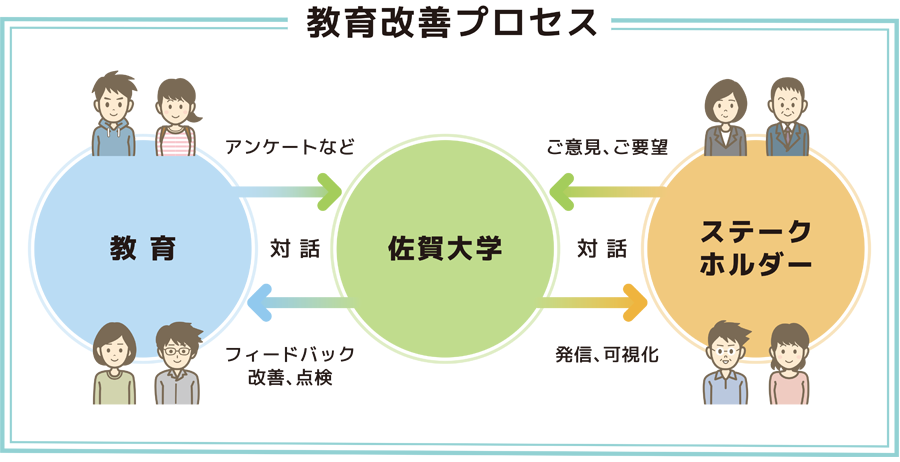

ステークホルダーとの活発な意見交換を重視

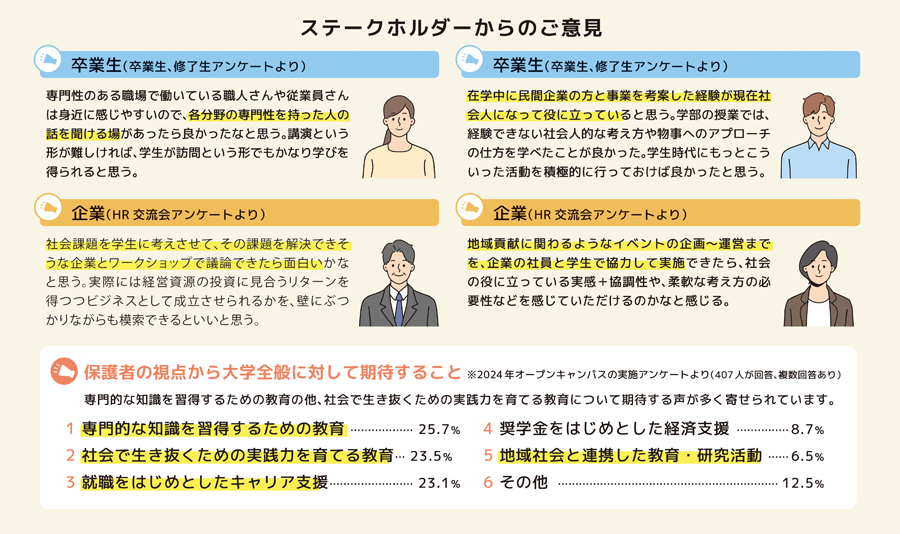

今、特に教育開発推進センターが重視しているのが、大学運営に関わるステークホルダー(学生、保護者、自治体、企業、教職員など)との対話に基づくエンゲージメント構築です。エンゲージメントとは、「お互いの強い関与に基づく互恵的な協働」を意味します。

この方針のもと教育開発推進センターでは、ステークホルダーの方々と交流会を重ね、ご意見を聞き、その内容を教育の現場へとフィードバックしています。「地域社会の期待に応える人材の輩出」を佐賀大学の責任のひとつとして、日々活動を続けています。さらに教育の現場に近いステークホルダー(教員、職員、学生など)とも対話や意見交換を重ね、そこでの気づきを教育改善につなげることで、「学生一人ひとりが成長実感を得られる教育の実感を得られる教育」の実現を推進しています。

この教育改善を経て、2030年に佐賀大学が目指す大学像は三つあります。一つ目は、学生・卒業生・教職員といった佐賀大学に関わる人々は自信を持って誇れる大学です。二つ目は、受験生に限らず学問を追究する人々が佐賀大区で学びたいと選びたくなる大学です。三つ目は、企業・自治体・市民等を含む地域社会から、必ず期待に応えてくれると信頼される大学です。

これら三つのあるべき姿に向けて、教育開発推進センターは佐賀大学の「これから」を創造し、地域とともに発展し続ける大学となるように活動を推進中です。

「みんなの声」から始まった教育改善例

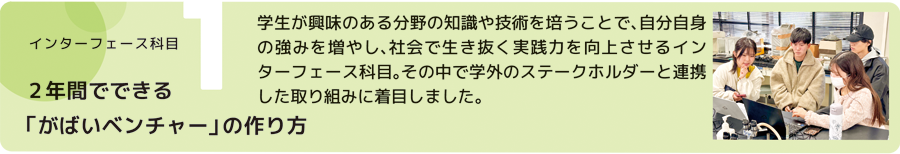

ステークホルダーと授業の構築を検討

インターフェース科目「2年間でできる『がばいベンチャー』の作り方」(以下「がばいベンチャー」)は、佐賀大学とステークホルダーの協議から始まりました。

担当の農学部 田中宗浩教授に伺うと「2015年、佐賀大学・佐賀県・株式会社オプティムで、IT農業に関する三者連携協定を締結しました。その際、ITを活かした新サービスやビジネスモデルの創造が求められる時代に向けて、どのような人材育成をするべきか検討しました。結果として学部を越えた講義の枠組みであるインターフェース科目を活用して、様々なバックボーンを持つ学生が一緒になってアントレプレナーシップ(起業家精神)を学ぶ講義を構築することに至ったのです」。

自ら行動できる人材へ

アントレプレナーシップを養うことを目的に「がばいベンチャー」で学ぶのは、ロジカルシンキング、マーケティング、企業経営、プログラミング技術、知財戦略、スマート技術を基盤としたビジネスプラン構築などです。講義は課題解決型のワークショップ形式で、さまざまな学部の学生がともに学んでいます。

また、ステークホルダーが教壇に立つことも「がばいベンチャー」の大きな特長です。現在、プログラミングは株式会社オプティムから、起業家教育やビジネスプラン構築はNPO法人 鳳雛塾から講師を招いて、講義を進めています。さらに、佐賀銀行をはじめさまざまなスタートアップ企業にも登壇してもらっています。鳳雛塾は社会人向けのビジネススクールを主催し、これまでにも多くの起業家を輩出しています。学生たちはビジネスを身近に感じられる環境のなか、社会の課題を発見しながら解決のアイデアを出し合い、議論を深め、課題解決をするためのビジネスプラン構築に取り組みます。

「『がばいベンチャー』を通して、学生がお互いの多様性を認めあいながら協業することの楽しさに気がつき、自ら学ぶ姿へ成長してゆく様子がこの講義の醍醐味です」と田中先生。在学中に起業へチャレンジした学生も多数です。今後も「がばいベンチャー」でアントレプレナーシップを学んだ学生たちの活躍に期待が高まります。

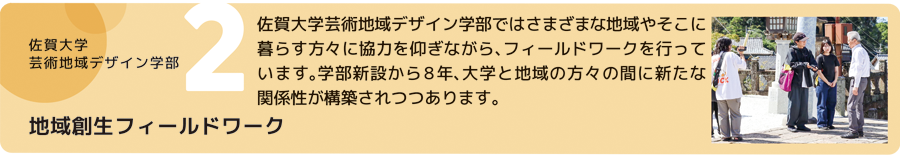

ステークホルダーの声も取り入れた学部コンセプト

佐賀大学芸術地域デザイン学部は「芸術を通して地域創生に貢献する人材」を養成する学部です。2016年に新設され、佐賀県内の地域および地域に暮らす方々と深く関わりながら、芸術的な手法で地域をデザインすることを目的のひとつとしています。

芸術地域デザイン学部の中村隆敏学部長によると、「学部としてのコンセプトを固めていく段階で、地域のステークホルダーの声を集めたところ、『芸術地域デザイン学部と手を携えてまちづくりがしたい』『学生さんの新鮮なアイデアがほしい』といった多くのご要望をいただきました」とのことです。

地域との関連性が深まり協定を結ぶ機会が増加

芸術地域デザイン学部は、そのようなステークホルダーの声を受け、また学部としての教育目的を果たすため、地域デザインに取り組むカリキュラムを充実させています。入学した学生は全員、選択コースに関わらず1年次から「地域デザイン基礎」を学び、3年次にはより実践的な「地域創生フィールドワーク」に取り組みます。

フィールドワークは、佐賀市や武雄市、吉野ヶ里町、有田町などを訪れ、地域の皆さんにもご協力いただきながら実施してきました。中村学部長は「それぞれの地域とお付き合いが始まると、次はあれをしよう、これをやってほしいと、住民の皆さんから多くの声が寄せられます」と語ります。

こうした関係性が深まり、佐賀大学と地域(自治体)や地域の企業との間で協定を結ぶ機会も増えています。2025年に国民文化祭を開催する長崎の実行委員からも、学生によるまちおこしについて意見交換を求められました。

学生と地域の両方に恩恵がある学びを

2024年度、中村学部長のゼミでは、有田町でフィールドワークを行い、モキュメンタリー(※)映像を制作しました。学生たちは地域を訪れ、ストーリーを組み立て、地域の方々に出演依頼や協力を仰ぎ、上映会に至るまでの過程を通して大きく成長できたそうです。中村学部長も「私たちのフィールドワークは企画書制作で終わりではなく、作品が形として残るのが特長。それが地域の方々にも喜んでいただけます」と頷きます。

最後に「今後も学生と地域を有意義な形でつなぎながら、学生と地域がともに恩恵を受けられる学びの仕組みづくりをしていきたい」と話してくださいました。

(※)ドキュメンタリーの演出手法を用いて、フィクションを表現する映像作品やその手法。

学外の意見を取り入れ新しい講義をスタート

佐賀大学経済学部では以前より、研究・教育の成果を地域社会に公開し、地域とともに研究・教育を発展させてきました。佐賀県内10市と連携した調査や研究も活発で、地域社会の課題解決に努めてきたのです。さらに2021年度から調査・研究活動の課題をより広範な社会に広げ、社会課題研究センターを設立しました。

そこに集う、行政、民間企業、同窓会の方などのステークホルダーから「佐賀大学生は穏やかで優秀だけどおとなしい」「もっと積極的な発言がほしい」などの声を受けて、「社会課題演習」という講義を1年次後期必修科目に設置。「専門知識を用いたコミュニケーション能力の向上」と「他者に有効に伝えるための技術の向上」を目的として、教員および社会課題研究センターに関係性のある方などが教壇に立っています。

「社会課題演習」で育む言語的コミュニケーション

「社会課題演習」では学生がひとつのテーマに対し、別の視点を持つ専門家2名からそれぞれ1回ずつ講義を受け、その内容をまとめて、周囲の学生に口頭で説明します。「多様な知識を得る〜自身で考える〜自分の言葉で他者に論理的に伝える」を4セット繰り返すことで、学生が今、社会に求められている、言語的なコミュニケーション能力の成長を促します。

講義終了後は講師と教員が車座で集まり、今後どのような講義を重ねることで、学生がより社会に求められる人材になれるのかを検討。講義内容の改善につなげます。

また、経済学部では昨年度から、就職に向けたエントリーシートの個別添削を開始。民間企業が添削を行い、学生自身の強みや魅力がより明確に伝わるようサポートを実施中です。このように経済学部ではステークホルダーと大学が一体となった教育改善を行い、学生に必要とされる教育を届けています。

エンゲージメントから学生が得られる恩恵を最大化したい

「佐賀大学憲章」に基づく『教育』の改革に深くかかわる教育開発推進センター。その中心的存在である淺田 隼平 先生にお話しをうかがいました。

教育開発推進センターの設立は2022年。佐賀大学全体の『教育』と『学生支援』のマネジメントを推進するとともに、全学的な視点で教育活動の検証・改善を行い、佐賀大学の教育の質を向上させることを目的に発足しました。

教育開発推進センターの設立は2022年。佐賀大学全体の『教育』と『学生支援』のマネジメントを推進するとともに、全学的な視点で教育活動の検証・改善を行い、佐賀大学の教育の質を向上させることを目的に発足しました。

「現在、特にステークホルダーとの対話に力を入れています」と淺田先生。学外へも積極的に足を運ぶことで企業や行政からの声を集め、教育改善に活かしています。佐賀大学開催の交流会では、企業から学生への高い評価をいただく一方、より実践的な教育に期待している、課題解決に向けて自ら動ける人材を輩出してほしいとの声が少なからず上がったとのこと。コロナ禍の影響で実践的な教育の機会に恵まれない時期があったのも要因のひとつかもしれません。ただ淺田先生は「それらの声をいただき、私たちが今取り組んでいる『教学マネジメント』の方向性は間違っていないと確認できました」と話します。

佐賀大学では以前よりPBL(課題解決型学習)に数多く取り組んできました。学生の専門以外の分野でも横断的に学べるインターフェース科目が必修であること、各学部でプロジェクト型の教育が多数行われていることも、学生の実践力や課題解決能力の向上に寄与しています。

さらに大学が企業や行政とのエンゲージメントを構築することで、学生はより社会に近い実践的な教育を受けられ、企業や行政は学生の発想を取り入れられるといった相乗効果のある学びが増加します。「私たちの仕事は、学生がエンゲージメントから得られる恩恵をより豊かにすること。それが叶う仕組みづくりを構築することです」と淺田先生。実際に「学生のために何かをしたい」と手を挙げてくれる企業も多く、それを具体的な教育に落とし込む土台づくりも今後の課題だといいます。

佐賀大学広報誌「かちがらす No.52」より(2025年10月時点)